原文链接猛击这里

▲电影版《盲侧》剧照

盲侧 The Blind Side

第三章 越线

在孟菲斯西侧,大托尼把两个男孩塞进车里,送他们出去。这是他能够想象到的最长的旅途了,而实际上他只需要开大约十五英里。他一路向东,离开了全美国第三贫困的邮区,驶向地球上最富裕的人群之一。在他离开的地方,开一整天车可能也看不见一个白人,在他的目的地,黑人多少显得有点引人注目。孟菲斯可能会让你好奇,为什么会有人去费心制订种族隔离法案啊,超过一百万人作出的个人决定,和禁止黑人与白人混居的法令产生的效果并无二致。

大托尼开着古老的福特金牛缓缓前进,驶过了残破的赫特村。这里是军营风格的公屋,五十年代中期为白人工人阶级建造,后来被黑人重新占据,最终落入黑帮之手:大托尼就是在赫特村长大的。他驶过了曾经是全白人而现在是全黑人的学校;驶过了像他一样穿着旧衣服开着旧车的人;驶过了第二长老会教堂——小马丁·路德·金就是在这里开始了他最后一次游行,随后被枪杀,这座教堂现在已经被荒弃。在更东边,他驶过了相对更兴旺一些的黑人教堂——建立在被白人浸信会废弃的房子里的密西西比大道教堂。而白人浸信会已经逃向了东边更远处,搬进了一座因为大得毫无道理而被称为“六旗耶稣乐园”【注1】的新教堂。在孟菲斯西端,就连上帝都像是二手货。随着大托尼的东行,他离开了被黑人占据的二手城市,进入了取代它的地方:“重生”【注2】的白人建立的崭新城市。现在,大托尼开着他嘎嘎作响、破烂不堪的福特金牛,追寻着白人的脚步。

因为托尼·亨德森身高六英尺三英寸、体重近400磅,大家都叫他“大托尼”。大托尼生来就会越线——就因为他低头也看不见地上的线。不过今天他越线是有原因的:他母亲去世了。她的遗愿就是让他去东边。大托尼的母亲叫贝蒂,但她经常被称为“贝蒂·布”。直到大托尼上六年级之前,贝蒂·布一直是赫特村的派对姑娘。她抽烟、喝酒、四处乱跑;但是在1973年,她突然戒了酒,然后戒了每天三包的烟瘾,最后戒除了原罪。她宣布自己已经得到救赎,接受耶稣基督作为自己的神和救世主。在接下来的二十五年里,她把大部分时间花在了邮寄小册子以及向别人手里塞基督教书籍和视频上。她并不令人厌烦,但赫特村的小孩子们都叫她“奶奶”。她第一个真正的孙子是托尼的儿子史蒂芬。2002年初夏,弥留之际的贝蒂·布只向托尼提了一个要求:把史蒂芬转出公立学校,让他接受基督教教育。她想让孙子当传教士,但大托尼更倾向于让史蒂芬进NBA当得分后卫。不过,他并不觉得贝蒂·布的要求有什么不合理的。史蒂芬一直是班上最好的学生之一。在孟菲斯找到提供基督教教育的学校毫无难度:七十年代中期,全国最大的私立学校系统在东孟菲斯兴起,它的目的就是基督教教育。问题在于,史蒂芬并不是托尼的小房子里唯一的孩子。偶尔会有赫特村的男孩来他家打地铺;但是几个月前,一个孩子来过夜,然后就不走了。他叫迈克尔·奥尔,不过大家都叫他“大迈克”。托尼喜欢大迈克,但是他也能看到大迈克在快速偏向糟糕的结局。这孩子刚在公立学校上完九年级,但托尼怀疑他会不会回去上十年级。他很少去上课,在学校里也没有显示出天赋或者兴趣。“大迈克要退学了。”大托尼说,“他要是退学,就会像那些退学的朋友们一样:死掉、坐牢,或者在街头卖毒品,等待着死掉或者坐牢。”

托尼决定了,既然要带史蒂芬出去找基督教学校,那就把大迈克也带上吧。母亲的葬礼之后只过了几天,托尼就开车载着史蒂芬和大迈克,向东驶去。孟菲斯白人区偏好各种各样的基督教学校:历史悠久的哈丁基督教学院、天主教男校基督教兄弟会、以及简称ECS的福音派基督教学校。ECS虽然是一所学校,但是非常类似于教会。这所学校很难申请成功,除非学生的双亲都能证明自己曾经“重生”,而且经历最好很精彩。最后,还有在最东端的石南峰基督教学校。石南峰也是福音派的学校,位于可以被称为孟菲斯的地区里最东面的位置,比起其他学校,石南峰生来就更想要远离大托尼这样的人。

▲电影版和现实版的Tony Henderson

在石南峰的创建者们看来,这所学校就是一个奇迹。长期以来,创始人韦恩·亚伦对公立学校里缺乏圣经教育就很不满,而白人对校车问题的不满造成了改变这个局面的机会。1973年1月24日,法庭裁决孟菲斯市要为兼收白人和黑人学生的公立学校部署1000辆校车,第二年,白人家长们就从公立学校中转走了超过7000个孩子【注3】。事件的余波促成了完备而高效的全新私立学校系统。到目前为止,原名石南峰浸信会学校的石南峰基督教学校是私立学校中最大的一家。它自身就是一个系统:全校有十五个校区,分别设在十五个浸信会教区里。创始之初,学校的招生数量只有不到三千人,而且全是白人。到2002年的夏天,石南峰的黑人学生屈指可数。就像住在高档白人社区里的黑人家庭一样,这些孩子也都是外地来的。这所学校在东孟菲斯存在了将近三十年,没有谁记得曾经有西孟菲斯的穷黑人走进校门,为自己的孩子报名。大托尼是第一个。

托尼对石南峰唯一的了解就是篮球教练约翰·哈灵顿,他在公立学校执教的时候和托尼相识。对于石南峰基督教学校能否提供贝蒂·布想象中的那种教育,托尼起初有疑问,但当他看到主楼门前雕刻的马太福音段落“在人这是不能的,在神却凡事都能”时,疑问烟消云散。大托尼从福音下穿过,走进楼里寻找篮球教练,两个一脸茫然的男孩紧跟其后。

约翰·哈灵顿在公立学校执教了二十年,刚开始在石南峰执教。当大托尼不期而至地来到办公室的时候,哈灵顿知道自己爱莫能助。大托尼的事情太大,一个新人无能为力。聊了几分钟后,哈灵顿带大托尼去见高级教练休·弗里兹。弗里兹才三十三岁,他有着淡金色的头发、光滑的面容,要不是太过精明,可能看起来要更年轻一些。他的精明一目了然,倒是显得单纯无害,不过事实也正是如此。休·弗里兹说话慢条斯理,观察细致入微,颇有操纵党务的政客天赋。如果没有当橄榄球教练,自己会去做个神职人员。弗里兹说,他更想当个传教士。不过,很明显的是,他也那种不需要上帝的威能就能开辟自己道路的人。他在石南峰当了八年教练,男子橄榄球队连续五年打进田纳西州冠军赛,女子篮球队连续七年打进州冠军赛,赢得四次冠军。今年,他的姑娘们排名全国第九。他正在办公桌前为新学年的第一天做准备,秘书进来告诉他,有个坚持自称“大托尼”的人求见。

400磅的黑人走了进来,他身穿技工衬衫,衬衫上白色的小名牌写着:大托尼。这位巨汉再次自我介绍:大托尼,没提姓氏,然后就开始跟休谈起了史蒂芬。“他跟我谈了他儿子,谈了他想给儿子找个更好的学校。”弗里兹说,“我向他表达了钦佩,但也告诉了他,必须理解来石南峰可要花一大笔钱,而且不是每个人都能被录取。成绩要很好才行。大托尼说他知道花销和成绩的事,史蒂芬是荣誉学生,而且大托尼可以负担助学金之外的所有费用。”弗里兹把助学金申请表交给大托尼,心想:祝你好运。然后大托尼又说:“教练,还有,我还带了史蒂芬的一个朋友过来。”他谦逊地向教练介绍了大迈克,一个篮球运动员,在石南峰橄榄球队可能也派得上用场。

“他的双亲在哪里?”弗里兹问道。他感到一丝兴趣。要是一个体重400磅的人称某人为“大迈克”,他倒是愿意见识一下这个某人。

“情况不好,教练。”托尼说,“父亲不在了,母亲进了戒毒所。我恐怕就是他的全部了。”

“监护人是谁?”弗里兹问,“谁有他的法定监护权?”

“他妈妈。”

大托尼说他可以让大迈克的妈妈填表,然后就有点窘迫地坐在那里。最后,他问道:“你要见见他们吗?”

“小伙子们在这儿吗?”

“就在门外。”

“当然愿意。”弗里兹说,“带他们进来吧。”托尼走出去,带着史蒂芬进来了。休打量着孩子:大约六英尺高,可能有180磅,对于石南峰基督教学校圣徒橄榄球队来说,体格足够了。“那么另一个呢?”他问。

“大迈克!进来吧!”

休·弗里兹永远也不会忘记接下来的几秒钟。“他只是从门缝边低着头窥探了一下。”休的第一眼没有看得很清楚,只看到了对方身体的一小部分,但是这一小部分已经足以说明整体大得有多不可思议。然后迈克尔·奥尔从门缝里走进了办公室。

上帝啊!他简直是个怪物!

▲Oher和他的高中橄榄球教练Hugh Freeze(现已成为密西西比大学主教练)

休在脑海里尖叫。他曾带过进了NFL的球员,但没有谁能与这孩子相比。橄榄球教练们描述体型庞大的球员时,就像牧场主谈论肉牛。他们会用“围长”、“体量”和“身长”这样的词。对于大迈克的体型,休不是特别确定,大约有六英尺五英寸、330磅吧。不管数字到底是多少,都无法体现真实的效果。那体量!那围长!这孩子的肩膀和臀部几乎有门那么宽,而他才刚满十六岁。

“怎么才能拿到他们的成绩单呢?”休问。

大托尼说他可以去拿,然后亲自送过来。

然后休试着跟这个有着成人体型的孩子沟通。“我没办法让他开口。”他说,“一个字也不说。他就像躲在贝壳里。”

几天后,托尼把成绩单拿给了休·弗里兹。正如之前所说,史蒂芬是个模范学生,石南峰没有任何道理不向他提供基督教教育。但大迈克就是另一回事了。休是个橄榄球教练,所以惯于纵容糟糕的成绩,不过他无论如何也不可能对大迈克的成绩表示满意。“我知道他太完美,简直不像真的。”他拿着成绩单拖了两天,但他也知道最后还是得交给校长辛普森先生来判断。不过他已经开始进行运作。

和约翰·哈灵顿一样,史蒂夫·辛普森也是石南峰的新人。

他在孟菲斯的公立学校系统工作过五十六年。当你第一眼看到他时,会觉得接下来的事情一定不好受。他的社交风格干净利索,就像他剪短的斑白头发。别人笑的时候,他却经常皱起眉头,而且很容易把玩笑当真。不过跟他接触二十分钟后,你就会意识到,虽然他表面看起来强硬易怒,但是内心却敏感细腻,犹如一块布丁。他容易流泪,很有同理心。在熟人面前提到他的名字时,他们经常会说:“史蒂夫·辛普森的心太软,几乎不像坐这个位置的人。”老师们从公立学校来到石南峰时,经常会觉得被解放了,可以愉悦地传播基督教信仰。辛普森来到这个新去处时,在自己办公桌上显眼的位置放了一段裱框起来的圣经经文,在公立学校可不能这么做。这段经文对他来说有特别的意义:

神能将各样的恩惠、多多的加给你们。使你们凡事常常充足、能多行各样善事。

《哥林多后书》第九章第八节。

即便如此,当迈克尔·奥尔在孟菲斯市立学校系统的档案摆上辛普森的办公桌时,他还是觉得难以置信。这孩子智商测试结果是80,也就是说,他是人类里最笨的百分之九中的一员。他上八年级时接受的一项学习能力测验显示,他是最差的百分之六之一。这些数字看起来像是印错了:在白人富裕阶层的学校里,在“百分位数”这一栏里,从没出现过个位数。当然了,从逻辑上讲一定有这样的人存在,既然有人比百分之九十九的人都要强,那也就得有人是最差的那百分之一。不过,你可不会预期在石南峰基督教学校遇见这样的人。石南峰可能不是在学术上最有野心的中学,它会花更多的时间和精力引导学生追寻耶稣基督,而不是哈佛大学。不过这里的学生都会进入高等院校,而且至少有不低于平均值的智商。

在读书的前九年里,迈克尔·奥尔念过十一所学校,其中还有十八个月的断档,当时他大概十岁。要么是他完全没去学校,要么是公里学校对他的存在太漠不关心,所以没有正式记录。不过还有更糟的。大托尼提到的某些学校在成绩单上根本就不存在。另一个令人震惊的事实可以解释它们的缺席:这孩子很少在自己报名的学校出现。就算是在有出勤记录的学校,他的缺席率也高得耸人听闻:比如说,他念一年级的时候,一个学期就缺勤六十四天。那是他第一次上一年级,因为迈克尔·奥尔读完一年级就留级了。在二年级他也留了级。而根据孟菲斯市立学校系统的记录,最早的这几年是他学术生涯的高峰。根据记录,在四年级的时候,迈克尔达到了“年级水平”。然而,成绩单显示他根本就没上过三年级,所以,这怎么可能呢?

因为觉得让学生留级太麻烦,于是学校就把他们丢给下一个年级。每个对孟菲斯公立学校有点简单了解的人都知道这一点,辛普森当然也知道。这些学校就像一条生产线,大量制造着永远也不会经受市场检验的产品。在好几所学校,迈克尔·奥尔在上学期的阅读课拿F,下学期就能拿C,于是整个学年的平均成绩就是平平无奇的D。学校给他这样的成绩,只是为了甩掉包袱,让生产线正常运转。学校的确也甩掉了包袱:这孩子很少再回到前一年放他过关的学校。前一年,迈克尔在西林中学读九年级。根据成绩单,他缺课长达五十天。五十天!石南峰有规定,如果学生缺课十五天,无论成绩好坏都必须留级。但是西林中学给了迈克尔·奥尔足够多的D,让他得以升入下一年级。额外奉送的一个B来自世界地理课,显然是上这门课的西林中学篮球教练馈赠的礼物。这孩子带进石南峰的平均绩点是零字头的:0.6。

在公立学校干了三十年,辛普森先生还从没见过比这更差的学习成绩。他合理地猜测,石南峰基督教学校恐怕也没见过迈克尔·奥尔这样的学生。多亏了橄榄球教练的帮助,他现在才能来到这里,坐在办公桌对面死死地盯着地板。他就像紧急迫降后踉踉跄跄走出飞船的火星人一样迷茫。辛普森试着和他握手。“他连这个都不会。”辛普森说,“我得教他怎么握手。”辛普森提出的每个问题都只能得到几乎听不清的呢喃作为回答。“我不知道‘温驯’这个词是否恰当。”辛普森后来说道,“不过他看上去完全被权威吓到了,几乎不敢说话。”这件事本身让辛普森感到好奇。就算迈克尔·奥尔没机会进入石南峰,能站在这里就已经很有勇气了。“这孩子有这么多缺陷却还想受教育。”辛普森说,“而且是在这样的环境里,这很少见。方圆两百英里以内,很多像他这样背景的孩子根本就不会到这里来。”

怎样处置迈克尔·奥尔的入学申请由史蒂夫·辛普森来决定,通常来说这不是难事:果断直接地拒绝就可以了。石南峰基督教学校的纹章下面有一句校训:潜心治学,忠心事主。在辛普森看来,迈克尔·奥尔跟这两样都不沾边。不过辛普森先生刚来学校工作,而优秀的橄榄球教练休·弗里兹已经给辛普森的老板,身为橄榄球迷的学校董事会主席打了电话,作出了自己的陈述:你做这件事不是为了石南峰橄榄球队!弗里兹说,你做这件事是因为它是对的!石南峰是这孩子最后的机会了!主席转头就给辛普森打电话,说如果校长觉得没问题,就可以录取这个孩子。

仔细考虑之后,辛普森说:对不起。迈克尔·奥尔不可能跟得上十年级的课程。四年级对他来说可能都太难了。不过橄榄球教练施加了压力,再加上自己内心的一点怜悯,让他决定委婉地拒绝申请。“这孩子来读书的愿望很强烈。”他说,“不给一点希望就把他打发走,这可说不过去。”他做了让步:如果迈克尔·奥尔参加孟菲斯本地的自学课程“城门基督教学校”,并且在一个学期内表现优异,石南峰就在下一个学期招收他。辛普森知道城门那边不太可能让他过关,所以橄榄球教练和迈克尔·奥尔应该不会再来找他了。

他错了。两个月后,也就是学年开始后的第六周,他的电话响了。是大托尼打来的。看着大迈克盯着城门基督教学校寄给他的书,完全摸不着头绪,这一幕实在太让人揪心。大托尼说。大托尼也没有时间和精力来辅导他。大迈克非常努力,但是毫无成效,而现在报名公立学校的时间也错过了。现在他们该怎么办?

这时候辛普森先生才意识到自己犯了个错误。事实上,他让一个孩子失去了读公立学校的机会。他本想用一种对自己来说比较轻松的方式解决这个问题,没想到弄巧成拙。“事情就是这样。”辛普森说,“我本应该说:‘你达不到入学要求,而且永远也不可能达到。’托尼打电话回来的时候,我在想,‘伙计,瞧瞧我对这些人干了些什么。给了他们虚假的希望之后,又把他们赶出这里?’”他去找了石南峰的董事会主席提姆·海伦,告诉他自己把这件事搞得一团糟。然后他又给好像还跟大托尼住在一起的迈克尔·奥尔打电话,说:“我们会给你一个机会,不过你可不能打球。”规矩同时也传达给了休·弗里兹:这孩子不能打橄榄球,不能打篮球,连唱诗班都不能去,直到他向学校证明自己可以应付学业。迈克尔没有说什么话作为回应,不过对于辛普森先生来说,那也不算什么。“如果我们给了他一个机会,我的良心也就安稳了。”他说。接下来的问题在于老师们:他要怎么向他们解释这个烂摊子呢?

詹妮弗·格雷夫斯负责石南峰的特殊教育项目已经有九年了。“在人生中很早的时候我就已经做了决定。”她说,“基督召唤我去辅导那些学习有困难的孩子。”不过,当学年开始后过了六周,这个魁梧的黑人孩子出现在她面前,这让她的使命显得有点不同,而且没那么有希望了。她也看过大迈克在孟菲斯市立学校系统里的档案。看过成绩单后,辛普森先生带着男孩来见她。“他说这就是迈克尔·奥尔,你来辅导他。”格雷夫斯回忆着,“而迈克尔什么也没说。他一直低着头。一直低着头,闭着嘴。”她想道:上帝啊,我们是给自己找了什么麻烦?她知道教练们认为迈克尔可以帮助球队,但她对这一点也感到意外。“他很胖。”她说,“我看不出来他怎么跑得动。我们并不是很确定该拿他怎么办,而且我觉得教练们也不知道。”迈克尔离开办公室后,她立刻去找辛普森先生问,他到底觉得把这个孩子招进石南峰基督教学校有什么好处。“他说:‘詹妮弗,让他坚持到圣诞节看看?’”

她带着迈克尔四处参观,进了每一间教室。“第一天第六节课的时候,全校都认识他了。”她说,“他一个字也没说。”几天之后,老师们的报告雪片般飞来,每个人都在问她问过辛普森先生的那个问题:为什么招收这个孩子?“大迈克对真正的学校毫无概念。”她说,“他从不带书,上课也不发言,啥也不干。他没有学术背景,一点基础也没有。成绩单显示他学过代数,不过很明显他从来没看过代数。”还有另一个惊人发现:“我不知道他有没有读过圣经。”

由于英语老师特别强烈的抱怨,格雷夫斯最后还是把大迈克叫到了办公室。她拿出一份英语补习试卷给他。“他应该做的第一件事,”她回忆说,“是划分句子的成分。他说:‘我该做什么?’我说:‘你该划分出句子全部的成分。’还说:‘我不知道。’于是我说:‘我们从名词开始把。’他说:‘我不知道。’我告诉他名词是用来给人、地点或者东西命名的。他说:‘是吗?’对他来说,英语简直就像第二语言。”

她留意到大迈克的一些问题。比如说,她留意到大迈克每天都穿着同一条裁短的牛仔裤,而且他对于如何与他人交流完全没有一点概念。学校里的每个人都认识他——他是大家见过的最魁梧的人类——他们试着吸引他的注意力,然而他拒绝回应。有一天,格雷夫斯和迈克尔坐在一起,正在解决什么问题,她六岁和九岁的小女儿来到了办公室。“她们站在那儿,嘴都合不拢。她们从没见过长这样的人。等大迈克走了,我六岁的女儿问:‘妈妈,那是谁啊?’我告诉她那是大迈克。”几天后,小姑娘在学校走廊到处找大迈克,仅仅是为了跟他打招呼:“嗨,大迈克!”而大迈克只是盯着她看。小姑娘回到妈妈那里时,显然被吓坏了,她说:“妈妈,他不跟我说话!”格雷夫斯把大迈克叫到办公室,跟他解释,在她面前,如果想盯着地板看也没问题。“不过要是一个小朋友跟你打招呼而你不回应,小朋友会被吓着的。”几天后,格雷夫斯在走廊里看到了大迈克,他正在向一群战战兢兢的小孩子微笑挥手。

尽管如此,虽然迈克尔·奥尔入读石南峰基督教学校才几周时间,但很多老师已经建议他退学了。他不仅仅是在测试中不及格,而是根本都没开始测试。对他的学习科目唯一诚实的分数就是零分。问题还不只是学习科目。石南峰开了一门举重课,詹妮弗·格雷夫斯让他去上这门课,目的是让他在无休无止的失败中得到喘息。要是有哪门课能让大迈克大展身手,肯定就是这一门了。不过举重老师马克·博格斯教练说,这孩子根本都没有换运动服。他就坐在边上,甚至连眼睛都没抬一下。博格斯也兼任石南峰的田径教练,他原本计划等到大迈克的学业过关后,让他填补田径队的空缺。然而,当他第三次在举重课上看到迈克尔穿着便装,甚至连运动衫都不去换的时候,他开始怀疑自己的计划能不能成真,然后开始责备他。“迈克尔,这所学校里有很多人想看到你失败。”他说,“你所迈出的每一小步,大家都看着。这是全校唯一一门有利于你成绩的课程。你只要参加就可以了。但你现在连举重课都不能及格。”

▲(设计旁白)教练,我想打篮球

局面令人绝望,让关心他的人都感到丢脸。新来的男孩反复的失败不可避免地传到了辛普森先生那里,他也开始感觉到这孩子缺乏生活经验。迈克尔·奥尔不知道什么是海洋,什么是鸟巢,什么是牙仙。要是他连“细胞”这个词什么意思都不知道,也就不可能学好十年级的生物课;要是他连动词和名词都没听说过,也就不可能学好十年级的英语课。他就好像是个块头太大的十六岁新生儿。詹妮弗·格雷夫斯也有同样的忧虑:这孩子让她想起在心理学期刊上看到的一则故事,一个男孩被锁在柜子里好多年。“那孩子连触觉都没有了。”她说,“不过感觉也差不多。大迈克就像一块空白的石板。”大迈克有学习能力障碍,这个明显的问题却被排除了可能性。格雷夫斯给孟菲斯市立学校系统打了电话,对方说迈克尔·奥尔曾经接受过学习能力测试,结果没问题。他们说,简单说来,他就是笨而已。“以他们的标准来看,”她说,“他的表现合乎预期。”

石南峰的生物老师玛丽琳·比斯利绝望地找到了格雷夫斯。她说,自己让迈克尔又做了一次生物学周考,但毫无意义:没得到任何效果。“我们得搞清楚,他懂什么,又不懂什么。”她说。她让格雷夫斯帮她在生物课上监考,同时比斯利把迈克尔带到一个单独的房间进行口试。第二天,比斯利小姐把他带到房间里,坐在他身边,亲自进行测试。现在,她已经像其他老师一样知道了迈克尔的学习成绩。她在石南峰教导整个班的有学习障碍的学生已经二十一年了,从没教过看上去如此令人绝望的学生。“我从没见过阅读和理解能力像迈克尔这样的人。”她说。他的脑子里好像没有一点点智力。

两人坐在一起的时候,玛丽琳又一次注意到,和自己相比,迈克尔的手显得多么庞大。她有个身高六英尺一英寸的儿子,不过和大迈克相比,他的手就像小孩子的一样。她拿起试卷,大声读出第一道多项选择题:

原生动物是根据什么来分类的:

a. 怎样获得食物

b. 怎样繁殖

c. 怎样移动

d. a和c都对

她等待着回答,但收获的只有茫然的眼神。她明白了问题所在:十年级学生应该很熟悉的很多词语,对这孩子来说简直像是外语。“分类”就已经把他搞懵了。“科学有专门的词语。”她说,“他却不知道。他不知道什么是细胞,什么是原子。他的基础差到搞不懂前缀到后缀之间的词是什么意思。他甚至不知道什么叫前缀,什么叫后缀。对他来说这简直就像希腊语那么难。”对如此多的东西一无所知,让他的脑子变得麻痹。于是,她一个词一个词地跟大迈克描述问题。

“迈克尔,你记得什么叫原生动物吗?”

走廊尽头,詹妮弗·格雷夫斯觉得自己一定会等来坏消息。她已经在思考怎样才能比较体面地把大迈克请出学校了。一小时后,玛丽琳·比斯利一脸惊讶地拿着简单的测试结果出现了:

“他懂。”

“懂什么?”

“詹妮弗,他懂材料!”

或者说,他至少懂一点点东西。虽然算不上轻松,但他吸收知识的速度让比斯利震惊。他的脑子不是死的,只是他不知道怎样在教室里学习而已。即便如此,他还是跟上了生物课,在测试中得了个C,整个学期的成绩是D加,而不是F。他仍然没有资格参加任何体育比赛,但是格雷夫斯能看出来他很想去。他错过了橄榄球赛季,但是他最想打的是篮球。格雷夫斯暗示,如果生物考试的成绩能显示出学习成果,那他就可能在圣诞假期后拥有打球的资格,赶上赛季剩下的部分。“他做的第一件事,”她说,“就是在篮球场附近打转。”

在石南峰体育馆的看台上第一次看到迈克尔·奥尔的时候,肖恩·图伊看到的是一个低在谷底的男孩。问题是,怎样把他带出谷底。

▲Sean Tuohy 体育评论员(NBA孟菲斯灰熊),八十年早期密西西比大学篮球明星,

肖恩是个美国式的成功故事:起初不名一文,却让自己成了富人。他四十三岁,发际线略有后退,但还不能说是秃,腰围略有见涨,但还不能说是胖。他对自己和别人的社会地位有着敏锐的关注,不过不是那种老式南方做派。他是孟菲斯灰熊队的电台解说员,当他成为有私人喷气机的孟菲斯著名富商后不久,就有人邀约他加入孟菲斯乡村俱乐部。他的反应并不积极,正像他说的:“我跟布鲁斯音乐不太搭。周五晚上我宁愿去看高中橄榄球赛,也不想到乡村俱乐部里,喝上四杯威士忌,然后抱怨老婆。”肖恩·图伊喜欢成功。他喜欢呆在力争上游的人们视野中。而乡村俱乐部的意义却在于呆在同一个地方。

向大迈克自我介绍时,肖恩已经在石南峰的少数几个黑人学生带来的众多问题和危机中泥足深陷了。肖恩的女儿柯林斯在石南峰读高三,她是田纳西州的撑杆跳冠军,这一点保证了他会经常出现在黑人学生的面前,她参加田径比赛,他们也参加。肖恩第一次参与黑人学生的社交教育是在几年前,当时田径队到查特努加【注4】开会。巧合的是,一位石南峰的网球选手正好在查特努加的一家高档乡村俱乐部参加锦标赛。肖恩觉得,让石南峰的黑人孩子见识见识网球、高尔夫之类的白人乡村俱乐部运动也许有好处,而石南峰的网球选手要是有啦啦队,一定也会开心。他集合了田径队的两个黑人孩子——同时也是全校所有黑人学生的三分之二——驱车来到查特努加乡村俱乐部。不出所料,对于孩子们来说,这是全新的体验,他们俩都没亲眼看过网球比赛。虽然他们不知道怎样算分,但是很快就搞明白了,石南峰的孩子正在痛宰对方。每得一分,他们就站起来,挥拳大喊:

喔!

喔!

喔!

肖恩没有向他们介绍网球俱乐部礼仪,反正他自己也不喜欢。他让孩子们尽情体会这种快乐。盘间休息的时候,他们去了小卖部,一个小个子老太太对他们嗤之以鼻:“我觉得你们几个品味都很糟糕。”一个黑人孩子回击说:“你一定是支持另一个白人小伙子的吧。”老太太气冲冲地走了,孩子们回去看球,石南峰得选手继续占优。临界点是一个黑人孩子起身大喊:“继续!你把他打得跟个两块钱一次的婊子似的!”肖恩想抓住他太大的外套,拉他回到座位上,不过还没拉住,小孩看到小个子老太太在看台上,正瞪着自己,又喊道:“要搞死你们的,女士!要搞死你们!”

在那之后,肖恩意识到自己已经很久没有这么开心过了。遇到大迈克的时候,他已经有了一个新的非正式头衔:在石南峰基督教学校蹒跚前行的所有黑人运动员的生活指导顾问。黑人孩子们以一种有趣的方式提醒着他,自己是什么样的人。肖恩知道穷人家的孩子在私立学校里是什么感觉,因为他以前就是穷人家的孩子。首先,有钱人家的孩子意识不到公立学校和私立学校之间的一个巨大差别:在公立学校午餐是免费的。在高中那几年,肖恩上学的每一天都没有午餐,也没有买午餐的钱,吃的东西都是朋友们匀出来的。“当食物有限的时候,”他说,“花在想食物上的时间多得令人吃惊。”

他也知道用体育当饭票是什么感觉。肖恩的父亲是一位传奇篮球教练,但是薪资微薄。他高三那年,父亲中风不能工作了。开车回家的时候,他意识到自己的未来取决于体育天赋。肖恩崇拜父亲。三岁起,他就拿起篮球,跟着父亲晨练,在父亲膝下,他度过了人生中最快乐的时光,吸收着父亲关于篮球和人生的全部心得。二十五年后,他是这么说的:“我做的一切,仍然是为了父亲。”父亲过世的时候,肖恩和身边的其他人一样,继续着自己的人生,就好像大地没有突然开口吞没掉生命中最重要的人一样。对肖恩来说,新奥尔良的高档私立高中依然免费,但是午餐不是。

靠着篮球奖学金,他离开新奥尔良去了密西西比大学。出发去见老小姐【注5】的时候,他有六英尺一英寸高,净重147磅;他甚至不知道作为大学篮球球员这体格拿不拿得出手。而当最后一场比赛结束走下球场时,他创下了NCAA的生涯总助攻次数记录;而且在二十五年后,他仍然保持着东南联会助攻项目下所有有意义的记录。1981年,肖恩带领着老小姐拿下第一次(也是迄今唯一一次)东南联会冠军【注6】,《纽约时报》刊登的一张照片里,他正高坐在篮框上剪篮网,下巴上的伤口还在流血。在一所仍在想办法搞清楚为什么自己的白人小伙子为什么总是被别队的黑人小伙子吊打的学校里,他瞬间就成了传奇。

▲球员时代的Sean Tuohy 刷新了大学篮球SEC分区助攻记录

那是欢乐的一面;痛苦的一面是他内心深处的无力感。支配着他的,是一个专精于把球员撕得四分五裂再听任他们挣扎的人。到达老小姐体育馆的那一刻起,肖恩就意识到自己进了教练的陷阱:只有打篮球才能让他留在学校里,而打多久篮球,都要看教练的意思。他的整个自我认知悬而未定。“五岁起,我就被训练着干这一件事,打篮球。如果打不了篮球,我还剩下些什么呢?”而教练很喜欢利用这个弱点来对付肖恩:威胁让他坐冷板凳,取消奖学金,在密西西比大学队去新奥尔良比赛时当着家乡球迷的面羞辱他。比如说,在大一那年早些时候,球队来到伊利诺伊州的布鲁明顿-诺默尔参加一项巡回赛。第一场他们击败了芝加哥洛约拉大学;但是在决赛中大败给了全国排名前列的伊利诺伊州立大学。比赛结束时已经接近午夜,按计划,他们应该开四小时的车去圣路易斯机场,搭上凌晨的航班回孟菲斯。膝盖软骨撕裂的肖恩在两场比赛中都打满了全场,比赛结束后应该让训练员来照顾。离开更衣室的时候,他看到整个车队里只剩一个空位,就在教练身边。所有队友都不想跟教练坐一起。“接下来四个半小时,”他说,“一个字也没说。一个字也没有。腿还在抽筋,但我知道要忍住别叫痛,因为我不想惹麻烦。”

他们赶上了航班,回到了孟菲斯,一辆大巴在这里接上他们,载他们走完回密西西比州牛津的最后一段路程。“我们开进了校园。学校里没人。那天是圣诞节。已经是上午十一点了,但我们还没睡过觉。教练从车前头站起来说:‘换衣服,做热身,缠好胶带。给你们三十分钟。’我记得自己是这么说的:‘不知道你们怎样,可我还没睡过觉呢。’”

不过,队员们还是步履沉重地走进更衣室,穿上训练服,走进放映室。训练一直都是这么开始的:看大家最近表现的录像,然后被教练羞辱。球员找到位置坐下,灯光变暗了,教练走进房间。他总是走一个大圈到后面,坐在自己的躺椅上:球员们感觉被人盯着。“我在两场比赛里都打满了四十分钟。”肖恩说,“我的膝盖肿得像达拉斯一样大【注7】,而且我们都没睡觉。这是我离开家后过的第一个圣诞节。教练走来走去,走到我背后的时候停下来了。四年里,他从没叫过我‘肖恩’,不是叫‘伙计’就是叫‘十二号’。这会儿他径直走到我背后,说‘嘿,十二号。圣诞节他妈挺快乐的啊。’”

“灯光灭了,接下来的四十五分钟我都在哭。助理教练就坐在那里,揉着我的背,轻拍着我。”整整四年,他打的是所谓“生存球”。他不得不打,否则就上不了学。新泽西篮网队在选秀中靠后的轮次选他进了NBA,但是他的热情已经熄灭。他带着未婚妻和新的宗教信仰离开了密西西比大学。但是走的时候身无分文。

现在,到了2002年的秋天,以孟菲斯人的任何标准来看,他都已经成了成功人士。他经历了“重生”,协助建立了成长最为迅速的福音派教堂之一——恩典福音教堂。他跟密西西比大学的啦啦队员结了婚,他的夫人在二十五年后还是有资格担任密西西比大学的啦啦队员。他拥有八十五家连锁餐厅,包括塔可钟、肯德基和海滋客,同时他也欠下了巨额债务。他的财务状况依然堪忧。如果一切顺利,他很快就可能有5000万美元的身家。如果出了什么问题,他还是可以回去给孟菲斯灰熊队解说比赛。亚特兰大对于美国南方有什么意义,肖恩·图伊对于南方白人男性就有什么意义。成功。永远在升级的衣饰。乐于大胆地用过去博未来。

这还不够。餐厅可以自行运作,灰熊队的解说员是夜间工作,去教堂只有在周日。他的人生需要更明显的戏剧性。对他来说,时间永远即将耗尽,比分永远是平局,球永远在手里。他扮演一个角色太久,以致于自己变成了角色。现在,他有的是时间去做自己最爱做的事:在学校体育馆晃悠,作为顾问,给石南峰的教练们谋划如何跟运动员打交道。肖恩对于穷运动员的兴趣,好比昔日的歌剧女主角对于普通歌手,或者耶稣会学者对辩手。他喜欢的点在于自己知道怎样帮助他们。“我在老小姐打篮球的时候学到的,”他说,“就是不应该做什么:打击孩子。打击孩子是很容易的。难的是帮他们成长。”

柯林斯曾跟他提起过大迈克。她说,在楼梯里碰上他的时候,因为没办法两个人错身走过,她只好退回上一层的楼梯间里。这孩子一声也没吭,就成了全校的舆论焦点。每个人都怕他,她说,不过后来他们意识到,大迈克比他们更害怕。肖恩在走廊里见过大迈克三四次。他注意到大迈克每天都穿着一样的衣服:裁短的蓝色牛仔裤,加一件太宽松的大T恤。这会儿,看到大迈克在看台上,肖恩想:我敢打断他肚子饿。肖恩走过去,说:“你不认识我,但是我们之间的共同点可能比你想象的要多。”

迈克尔·奥尔故意看着自己的脚。

“你今天午饭吃了什么?”肖恩问。

“在餐厅。”孩子说。

“我没问你在哪里吃。”肖恩说,“问的是你吃了什么?”

“吃了点东西。”孩子说。

你当然吃了。肖恩想。他问大迈克需不需要钱买午餐,迈克说:“我不需要钱。”

第二天,肖恩到石南峰的财务处给迈克尔·奥尔办了午餐签账卡。他已经为学校里好几个更穷的黑人学生做过一样的事了。实际上,他还通过给学校里为交不起学费的孩子设立的专项奖学金捐款,帮其中两个孩子交了学费。“那就是我和迈克尔之间唯一的联系。”他后来说,“午餐。”

肖恩办完了午餐的事,这本应该是故事的终点了。不过几周之后,石南峰基督教学校放了感恩节假。在一个吹着冷风的早上,肖恩和妻子莉·安妮正开着车经过东孟菲斯的一条主干道,那个魁梧的黑人孩子从前面的一辆公交车上下来了。他还是穿着那条裁短的牛仔裤和从没换过的T恤。肖恩指着他对妻子说:“那孩子就是我跟你提过的。大迈克。”

“他穿的可是短裤啊。”她说。

“啊哈。他一直穿的都是这些。”

“肖恩,在下雪呢!”

的确如此。在莉·安妮的坚持下,他们靠边停车。肖恩又向迈克尔自我介绍了一次,然后介绍他和莉·安妮认识。

“你要去哪儿?”他问。

“篮球训练。”大迈克说。

“迈克尔,你可没有篮球训练啊。”肖恩说。

“我知道。”男孩说,“不过那里暖和。”

肖恩没听懂。

“体育馆里很好很暖和。”男孩说。开车离开的时候,肖恩看见莉·安妮脸上流下的泪水。他想:啊哦,我老婆要接手啦。

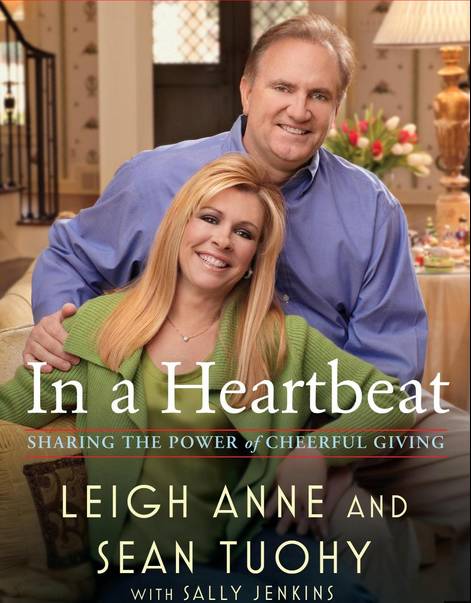

▲Tuohy夫妇

第二天下午,莉·安妮提前下了班——她自己有室内装修设备生意——出现在石南峰,接上了孩子,一起出发了。几个小时后,肖恩的手机响了。他接起来,听到电话那头妻子的声音:

“你知道五十八码的外套【注8】有多大吗?”

“多大?”

“反正不够大。”

莉·安妮·图伊生长在一个对黑人有着顽固偏见的家庭,不过她自己却是另一种作风。她也搞不懂这是怎么回事,只是说:“我嫁了个弄不清楚自己肤色的男人。”她父亲在孟菲斯为联邦执法局工作,从小就竭尽所能地教她害怕和厌恶黑人。(朋友们看到电影《美国警官》里的托米·李·琼斯的时候,就对她说:“天呐,那简直就是你父亲!”)1973年法庭裁定孟菲斯公立学校系统必须混合种族时,父亲把她转出公立学校,送进了刚成立的石南峰基督教学校,她也成了学校第一届毕业生。“我成长在种族主义很严重的家庭里。”她说。在她和肖恩的婚礼上,父亲送她走过走廊时,扫了一眼教堂,教堂里坐满了肖恩的黑人前队友,他问:“这些黑鬼在这里干啥呢?”就算莉·安妮已经长大成人,当她提到自己要去西孟菲斯的一个黑人社区谈生意时,父亲坚持要护送。“他来接我的时候,胸旁挂着一把马格南手枪。”

到了迈克尔·奥尔入学的时候,莉·安妮·图伊不觉得照顾他有任何不妥。这孩子是新来的,没有衣服,感恩节假期也没个暖和地方可去。上帝啊,下雪天他还穿着短裤走到没开门的学校,就为了能到体育馆取暖的渺茫机会。她当然要带他出来买点衣服。对于别人来说,可能会觉得这件事有点太故作仁慈而放手不做,但是对于莉·安妮来说,如果自己有这个资源,给一个孩子买衣服简直就是天经地义。她以前就这么做过,以后还会这么做。“上帝给人钱,就是要看看你打算怎么花。”她说。她决心证明自己知道怎么花钱。

对莉·安妮来说,当迈克尔爬进她的灰色多功能车的时候,谜团就开始滋生。“他上了车,但是什么也不说。”她说,“一个字也没有。”

“跟我讲讲你自己的事吧。”她说。

她注意到,迈克尔的球鞋破破烂烂的。

“谁在照顾你?”

他不回答。

“我留意到,在非裔美国人社区里,奶奶经常帮忙带孩子。你有奶奶吗?”他没有,但他不想解释。

这样可不行。莉·安妮·图伊偏执,也有点冲动,她是善良和任性的混合体。金鱼死了她会哭。每天散步的时候,只要看到蚯蚓在人行道上爬行,她就会把蚯蚓捡起来,放回草地里。但是另一方面,当一个醉酒的男人推推搡搡,在橄榄球赛门外插她的队,她也会抓住对方的手臂大喊:“你哪儿来的,就赶紧把你那肥屁股挪回哪儿去。马上!”每当她做了这样的事,她丈夫就耸耸肩,说:“你得明白,我妻子的心眼像豆子那么小。要是你超越了她的底线,她会冲到面前要了你的命,而且不觉得这是个事儿。”肖恩已经决定了,不管可能有什么潜在的好处,惹老婆都是不值得的。

这孩子不情愿回答问题,这就惹到她了。“我们可以接着聊。她说,“我们可以用轻松的办法,也可以用凶残的办法。你选吧。”

奏效了,多多少少吧。她知道了,迈克尔已经好多年没见过父亲了。他也从没跟奶奶打过多少交道,奶奶现在也过世了。他有个姐姐,但是不知道在哪里。他母亲是个酒鬼,莉·安妮推断。“但是他从没说过‘酒鬼’这个词。他由着我说,也不纠正。不知道怎么回事,迈克尔有那种能让你相信他想让你相信的事的能力。”折磨了他一阵之后,她决定就让他这样吧。在暂时的挫败后付出更多的注意力,就能得到自己想要的东西,她在这一点上屡获成功:他说出一切只是个时间问题。“我知道调频103.5算是黑人频道,于是就一直开着。”她说,“我不想让他觉得这是什么‘啊,我又穷又可怜’的慈善活动。于是我说,石南峰的篮球队员要打扮整齐,我们就是去办这件事的。”

如果让莉·安妮决定,她会直接一车开到布鲁克斯兄弟或者拉尔夫·劳伦,不过她意识到这可能会让迈克尔不舒服。

“无意冒犯,你都在哪儿买衣服?”她问。

他说了一个地方,位于孟菲斯不那么富裕,也不那么安全的区域。她调转车头,一路向西。

“来这边你没问题吧?”他问道。

“有你陪着,我来这边就没问题。你会照顾我的,对吧?”

“对。”他说。她感受到了他的一点点变化。她迟早会打开迈克尔的心防。“我能跟墙壁对话。”她喜欢说。

接下来两个小时,她就是这么做的。她面对着新问题:试着从这个贫民窟来的十六岁黑人孩子的肢体语言来猜测他想穿什么衣服去新的白人基督教学校。他们来到第一家卖大码服装的店里,又撞上另一个问题:没什么衣服合身!他不仅仅是壮或者高,而是又壮又高。能让他舒服地穿进去的衣服选择面不大,他又不穿不够宽松的款式,这就更难选了。过了大约二十分钟,她选完了货架上能找到的最大的衣服,但男孩不置一词。

“迈克尔!”她最后说,“你得告诉我你喜不喜欢。我又不能读心。要不然我就得在这里猜你喜欢什么,一直猜到圣诞节。”

她扯下来自己能找到的最大的一件衣服。

“我觉得这件还行。”他终于说。对他来说,就好像自言自语。

“不!不能还行!你得喜欢!要是你在店里都不喜欢,拿回家是肯定不会穿的。你最喜欢一件衣服的时候就是在店里。”

她取下一件庞大的棕黄相间英式橄榄球衫。

“我喜欢那件。”他说。

她只有五英尺一英寸,体重115磅,金发,牙齿洁白,穿着最完美的粉色裙子。他是个穷黑人,体型是她的三倍。每个人,每个人都盯着他们。他们走过一家又一家商店,围观者的关注显得越来越令人不快。最后一家大码服装店所在的位置,是2000年美国人口普查显示的全国第三穷邮区的边界,莉·安妮说:“我一辈子都住在这里,但是从没来过这一片。”大迈克终于开口了:“别担心,我会保护你。”

在路上,她问了他更多问题。“不过当然都是错误的问题。”她后来说。她注意到迈克尔身上的一些细节,而在这些细节里,有一些小线索。“我敢说他不习惯被触摸。”她说,“我第一次尝试触摸他的时候,他僵住了。”

结束购物后,他拿着大包小包,但还是坚持应该坐公交车回家。(“我可不会让他拿着这么多包去坐公交车!”)送迈克尔回去的地方,在她看来是孟菲斯最糟糕的社区了。他们在麦当劳停了车,他给自己点了两个足尊牛堡。根据预感,她又另外买了六个汉堡让他带回去。最后,他们到了他说是他母亲家的地方。那是个阴暗而不祥的红砖房,位于一扇高的金属大门后面。街对面是一处废弃的房屋。草坪灌木丛生,花盆里的植物都已死掉,房子的油漆已经剥落:这一切,包括街道上的小孩子在内,看起来都无人照料。她停了车,走下来,想帮迈克尔拿袋子。这时他一跃而起:

“别下车!”他说。

“我就帮你拿下袋子。”

“你不用下车。”他说。他如此坚持,莉·安妮只好回到车里,承诺锁好车门不会出来,等他进去找人帮忙拿袋子。几分钟后,一排小孩子从令人压抑的房子前门里出来,像蚂蚁一样举起袋子,进屋去了。最后一个孩子搬走最后一个袋子之后,大门在他身后关上了。

他没有说过自己对她,或者跟她度过的奇怪下午的第一印象。“也许,”她猜测,“我就是个想给她买点东西的好心女士。”所以迈克尔感谢她的时候,她把话说明了:“迈克尔,不用谢。你并没有欠我什么。”那么,就是这样了。她想道。

当然了,并不是这样。与她和肖恩帮助过的孩子相比,迈克尔有所不同。首先,他明显要更加贫穷。其次,她无法解释当时是什么让自己感觉如此急迫地要为他做点什么。他就是个大孩子,本可能是卑鄙、恐怖、流里流气的人,但他身上的一切都温柔、和善,脾气很好。跟他在一起,她觉得彻底安全,即使迈克尔什么都不说,她也觉得他在保护着自己。

到家之后,她还是在思考手头的问题:如何给自己见过的最魁梧的十六岁男孩找衣服?她翻遍了名片盒。她有几位室内装修客户是职业运动员。但他们几乎都是篮球选手,高高瘦瘦。只有一个人不是,他叫帕特里克·兰姆西,是华盛顿红皮队的新任先发四分卫。“我知道这些运动员是怎么对待衣服的。”她说,“他们相当挑剔,总是丢掉旧衣服去买新衣服。”还能有比NFL更丰富的二手超大衣服来源吗?她打给了兰姆西,对方说能找队友们收旧衣服简直是太高兴了。她把迈克尔的尺寸给了他,帕特里克·兰姆西记下了。

▲四分卫Patrick Ramsey(2002年首轮第32位被红皮选中,四个赛季代表红皮出战33场,24场先发)

几天后,他打回来了。“你的数字错了吧。”他老老实实地说。莉·安妮解释,是自己亲自测量,然后记在纸上的。一定是帕特里克记错了。他念给她听:“颈围20英寸、袖围40英寸、腰围50英寸、胸围58英寸,等等。”没有错,他记的都是对的。

“我队里没有这么魁梧的人。”兰姆西说。

她觉得对方在开玩笑。

“莉·安妮。”红皮四分卫说,“我们只有一个队员体型略微接近,但他穿的是蓝色的牧马人牛仔裤和法兰绒上衣,黑人孩子打死也不会这么穿的。”他说的是琼·延森,红皮队的先发右截锋。

电话线的另一端沉默了片刻。

“这孩子是谁?”

--------

【注1】六旗耶稣乐园(Six Flags Over Jesus),是对六旗德克萨斯乐园(Six Flags Over Texas)的恶搞。六旗是总部位于德克萨斯的连锁主题乐园,“六旗”的名字来自统治过德克萨斯的六个国家:西班牙、法国、墨西哥、德克萨斯共和国、美利坚合众国和美利坚联盟国。

【注2】“重生”(Born Again),基督教概念,指精神上受到圣灵指引而脱胎换骨的过程。20世纪后期起较为流行,美国总统吉米·卡特就曾自称是“重生者”。

【注3】校车问题:20世纪60年代黑人民权运动兴起,在联邦法院裁定下,很多地区都取消了学校里的种族隔离,并开设校车接送混合种族学校的学生(因为学生们往往来自不同的社区)。但是出于安全的顾虑以及传统观念,白人和黑人都不是很欢迎这样的政策,在孟菲斯这样的南方城市,经济条件较好白人开始搬迁到郊区,把孩子转入有宗教背景的私立学校。在1973年法庭裁决后仅仅过了四年,孟菲斯的公立学校中的白人学生数量就从71000人下降到40000人。

【注4】查特努加,和孟菲斯一样,是田纳西州的城市。

【注5】老小姐(Ole Miss),密西西比大学的非官方昵称。原本是美国南方奴隶制时代南方黑人口音里老小姐(Old Mistress)的口语化表达,用来称呼种植园主的妻子。19世纪末开始,密西西比大学的学生用这个词作为学校昵称,因为密西西比的前四个字母也是“Miss”。由于涉嫌种族歧视,2014年起密西西比大学官方停用了这个昵称。

【注6】东南联会(SEC),NCAA最强大的橄榄球联盟之一,成员学校都位于美国东南部,也就是美国内战时代的南部邦联范围内,这个区域的居民狂热地喜爱橄榄球,同时多少仍有种族主义情绪。东南联会的篮球水平也不错,2013年,密西西比大学以66-63击败佛罗里达大学夺得了队史第二次东南联会男篮冠军(本书出版于2006年)。

【注7】德克萨斯州,尤其是该州最大的城市达拉斯向来喜欢标榜“大”。因此“像达拉斯一样大”成了一个固定搭配。美国乡村歌手温·斯图亚特的成名作就叫《眼睛像达拉斯一样大》。

【注8】五十八码是美式尺码。四十八码相当于XXL,五十码相当于XXXL,五十八码比XXXL还要大四级。

|